Показать содержимое по тегу: наука

Памятная кленовая аллея появилась в сквере ТИНРО

В продолжение юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию основания Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС), от которой ведёт свою историю ТИНРО, в четверг прошла посадка памятной кленовой аллеи на территории Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО).

Выступая с приветственной речью, заместитель директора − руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) Алексей Байталюк поздравил коллектив Института со столетней годовщиной основания ТИНРО и сравнил поступательный процесс научного познания с ростом деревьев: результат тщательной, кропотливой, упорной работы далеко не сразу очевиден и заметен, но приходит момент – и тогда можно в полной степени осознать и оценить значимость затраченного времени, усилий. «Пусть те, кто придёт в сквер ТИНРО спустя 20-30 лет, увидит здесь прекрасную кленовую аллею, начало которой мы вместе с вами закладываем сегодня», – отметил он.

В посадке деревьев приняли участие люди, чья работа напрямую связана с укреплением научной основы для устойчивого развития рыбохозяйственной отрасли в своей стране. В их числе − Василий Соколов (заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству), Кирилл Колончин (директор ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»), Доктор Фань Ван (директор Института океанологии Китайской академии наук), Александр Щербаков (депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации), Константин Бандурин (заместитель директора − руководитель Атлантического филиала ВНИРО), Евгений Даринов (заместитель директора − руководитель Тюменского филиала ВНИРО, Арсен Мирзоян (заместитель директора − руководитель Азово-Черноморского филиала ВНИРО), Николай Колпаков (руководитель Сахалинского филиала ВНИРО), Евгений Метелёв (руководитель Магаданского филиала ВНИРО), Нина Шпигальская (руководитель Камчатского филиала ВНИРО), Денис Коцюк (руководитель Хабаровского филиала ВНИРО).

Также в сквере ТИНРО состоялась церемония награждения победителей Первенства ФГБНУ «ВНИРО» по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ». Эта акция, направленная на увеличение сплочённости коллектива рыбохозяйственных институтов ВНИРО, популяризацию и демонстрацию рекреационного потенциала любительского рыболовства в многочисленных регионах России, стала проводиться с 2024 года.

Среди юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию основания Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС), от которой ведёт свою историю ТИНРО:

24 сентября 2025 года состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника Александру Акимовичу Ишкову.

Местом возведения памятника стала территория сквера у Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (ул. Луговая, 52Б).

Именно при Александре Акимовиче, благодаря масштабным научным исследованиям учёных ТИНРО, дальневосточные моря стали главным в России регионом добычи рыбопродукции.

Также 24 сентября 2025 года на 30-м причале во Владивостоке прошла церемония присвоения научному судну имени «Анатолий Таранец».

В год столетия ТИНРО научно-исследовательский флот ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» пополнился судном, которое названо в честь сотрудника ТИНРО Анатолия Таранца – учёного-ихтиолога, участника Великой Отечественной Войны, одного из первых сотрудников ТОНС. Таранец Анатолий Яковлевич (1910 – 1941 гг.) – известный российский ихтиолог. Он внёс огромный вклад в изучение ихтиофауны рыб северной части Тихого океана и дальневосточных морей России. Прожил короткую, но яркую жизнь, оставив после себя достойное научное наследие. Более 50 научных трудов А.Я. Таранца посвящены ихтиофауне разных регионов районов Дальнего Востока. Именем А.Я. Таранца названы некоторые виды рыб.

В ноябре 1941 года Анатолий Таранец в числе добровольцев Приморья уехал на фронт и погиб. В истории рыбохозяйственных исследований этот молодой ученый навсегда остался «романтическим символом подвижнического служения науке». Имя А.Я. Таранца высечено на мемориале, установленном в честь сотрудников ТИНРО, погибших в годы Великой Отечественной войны (г. Владивосток, пер. Шевченко, 4).

Присвоение научно-исследовательским судам, работающим по программам рыбохозяйственной науки России, имён учёных, специалистов, внёсших выдающийся вклад в развитие науки и рыбного хозяйства нашей страны, стало одной из традиций ВНИРО.

После технической реконструкции для нужд рыбохозяйственной науки и включения его в план ресурсных исследований НИС «Анатолий Таранец» приступит к проведению комплексных научно-исследовательских работ в дальневосточных морях. Судно «Анатолий Таранец» продолжит нести имя учёного в морях и океанах, осуществляя важные научные исследования и открытия.

Участие ТИНРО в рабочей встрече Русского географического общества

19 августа 2025 года заместитель директора – руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») Алексей Байталюк принял участие в совместной рабочей встрече по созданию Российско-Китайского экспедиционного туристского центра Русского географического общества на базе ПКО РГО-ОИАК и развитию международного трансграничного сотрудничества в рамках мемориального маршрута «Красный Туманган».

Основная цель – обсуждение тематического наполнения проекта, дальнейших этапов экспедиционных исследований.

Рабочая группа «Туманганский путь» была создана на базе Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края (ПКО РГО-ОИАК). В её задачи входят разработка и реализация проектов в области международного сотрудничества, туризма, науки и экологии в регионе реки Туманная (Туманган) в российско-китайско-северокорейском трёхграничье и сопредельных территориях.

«Туманганский путь» представляет собой трёхсторонний международный проект, участниками которого выступают Россия, Китай и КНДР. Его реализация создаёт условия для выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ по туризму, и как следствие, будет способствовать укреплению международных отношений, созданию инфраструктуры и увеличению турпотоков. В основе проекта − трансграничный международный туризм

и морская экономика.

16 августа 2025 года исполняется 100 лет со дня основания ТОНС - ТИРХ - ТИНРО

Учёные ТИНРО подготовили прогноз на пелагическую путину 2025 года

В ходе расширенного заседания Биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» («ТИНРО») был принят путинный прогноз

«Сардина, скумбрия, сайра, тихоокеанский кальмар – 2025».

В нём представлены результаты анализа метеорологических условий, гидрологического режима в районах основного промысла пелагических рыб (сардины, сайры, скумбрии) и тихоокеанского кальмара, описана динамика вылова и приведён прогнозируемый сценарий развития их промысла.

В течение всей пелагической путины в уловах добывающих судов будет преобладать сардина.

Ключевая информация:

Дальневосточная сардина (иваси): отмечена тенденция к росту запасов, однако особенности океанологической обстановки весной, в первой половине лета 2025 г. существенно повлияли на её нагульные миграции и распределение.

Японская скумбрия: сохраняется тренд на снижение её численности в прикурильских водах.

Тихоокеанская сайра: её промзапас находится на среднем уровне. Наметилась тенденция к смещению нагульных районов в западном направлении, ближе к побережью России.

Тихоокеанский кальмар: запас цусимской и тихоокеанской популяций находится на низком уровне.

При существующем уровне запасов пелагических рыб рекомендованный вылов (РВ) сайры для прикурильских вод исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России на 2025 г. установлен в размере 82 тыс. т,

для скумбрии – 165 тыс. т, для дальневосточной сардины – 1,2 млн. т.

Материалы прогноза, предназначенные для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков и широкого круга специалистов рыбной отрасли, будут направлены в профильные учреждения.

Научно-информационное обеспечение промысла пелагических объектов способствует повышению эффективности промысловых операций, сокращению времени поиска концентраций гидробионтов.

Промысел отечественными рыбаками сардины и скумбрии, начатый 08.05.2025 г., вёлся с высокой эффективностью. Вместе с тем, из-за медленного прогрева поверхностных южно-курильских вод, скопления сардины в ИЭЗ России подходили со значительной задержкой. Поэтому на 03.08.2025 нарастающий вылов иваси составил пока 49 877 тонн.

Учёные считают, что в августе-сентябре 2025 г., в период максимального прогрева поверхностных вод в Южно-Курильском районе, сардина и скумбрия образуют наиболее крупные скопления южнее, юго-восточнее и восточнее о. Итуруп, во фронтальных зонах первой ветви течения Куросио. Промысел этих пелагических рыб будет возможен в указанном районе до начала ноября. Со второй половины ноября скопления скумбрии начнут покидать ИЭЗ России и уходить в ИЭЗ Японии.

Что касается иваси, то ожидаются поздние зимовальные миграции: её скопления будут оставаться в ИЭЗ России до декабря в связи с медленными процессами охлаждения поверхностных вод и широкой зоной распространения сардины в северо-западной части Тихого океана.

Величина запаса тихоокеанского кальмара находится на сравнительно низком уровне,

поэтому в 2025 г. крупных подходов в прикурильские и япономорские воды российской ИЭЗ не ожидается.

Есть предпосылки для промысла сайры российскими судами: в течение июля-августа 2025 г. скопления этой рыбы будут смещаться на северо-восток к третьей ветви Куросио и далее по ней. В августе-сентябре ожидается образование крупных скоплений нагуливающейся сайры в Северо-Курильском районе.

Результаты научно-исследовательских работ в северо-западной части Японского моря

В рамках расширенного заседания биологической секции Учёного совета Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») был представлен отчёт о результатах комплексных научно-исследовательских работ по мониторингу состояния запасов донных и придонных промысловых видов рыб и беспозвоночных

на шельфе и материковом склоне подзон Приморье и Западно-Сахалинская в апреле-июне 2025 года.

В этой экспедиции на НИС «Владимир Сафонов» приняли участие специалисты Тихоокеанского, Сахалинского и Хабаровского филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Они изучили океанологическую обстановку, состав, структуру, состояние запасов ихтиофауны и беспозвоночных в пределах обследованной акватории.

Полученные данные будут использованы для прогнозирования общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов в подзонах Приморье и Западно-Сахалинской, а также принятия комплекса мер, направленных на сохранение промзапаса гидробионтов.

Ключевые результаты проведённых исследований:

(1) Анализ температурных аномалий в северной части Японского моря продемонстрировал сохранение тенденции последних лет на увеличение температуры относительно среднемноголетних значений. На поверхности воды и у дня до 500 м преобладали положительные отклонения от климатической нормы. Отрицательные аномалии отмечены на ограниченных участках на ограниченных участках северной части Татарского пролива и в его наиболее глубоководной области.

(2) Общая учтённая биомасса донных видов рыб в северо-западной части Японского моря оценена в 552,4 тыс. тонн. При этом 50% пришлось на южное Приморье, 20% − на северное Приморье, 30% − на Западно-Сахалинскую подзону.

(3) Анализ биомассы донного ихтиоцена показал, что его основа (87%) состоит из представителей семейства тресковых (59%), камбаловых (13%) и рогатковых (10%) рыб.

По оценке биомассы, среди тресковых рыб преобладал минтай: его доля составила 70%. На втором месте – тихоокеанская треска (20%).

(4) Дальневосточные учёные оценили промысловый запас крабов (камчатского, синего, стригуна-опилио и волосатого четырёхугольного) и отметили сохранение общей тенденции снижения уровня запасов крабов и крабоидов в Японском море.

(5) Анализ результатов исследований показал стабилизацию промысловых запасов северной креветки на низком уровне.

Также выявлено продолжение тенденции на снижение доли промысловых особей гребенчатой креветки во всех промысловых районах северо-западной части Японского моря. Специалисты связывают это явление с промыслом молоди гидробионта.

Эффективное управление промыслом этих двух видов креветок в Японском море требует комплексного подхода, с учётом риска их перелова.

Молодые специалисты ТИНРО одержали победу в турнире корпоративной интеллектуальной лиги

В четверг, 17 июля 2025 г., команда молодых специалистов Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») заняла первое место в июльской игре корпоративной интеллектуальной лиги категории «Любители».

В июне 2025 г. команда ТИНРО заняла третье место.

Такого рода «зарядка для мозгов» основана на применении игроками эрудиции и сообразительности, способности работать в команде, оперативно генерировать варианты ответов и выбирать верное решение.

Команда ТИНРО вышла вперёд, набрав 632 балла и верно ответив на 13 вопросов из 24.

Коллектив ТИНРО искренне поздравляет с достигнутыми результатами команду Института

в составе:

Анна Курносова (капитан), Денис Курносов, Светлана Богачева,

Игорь Черниенко, Эмилия Черниенко, Любовь Палянская.

Желаем всем коллегам новых творческих успехов, нестандартных разработок,

радости от занятия любимым делом, крепкого здоровья и благополучия!

Рабочие записи и призы

Вышел в свет второй выпуск научного журнала «Известия ТИНРО»

Информируем о выходе второго выпуска (т. 205, вып. 2) научного журнала «Известия ТИНРО»

(издатель — Тихоокеанский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО») за 2025 год.

Электронная версия доступна для бесплатного чтения и скачивания на сайте издания: ссылка.

Молодые специалисты развивают профессиональные навыки в ТИНРО

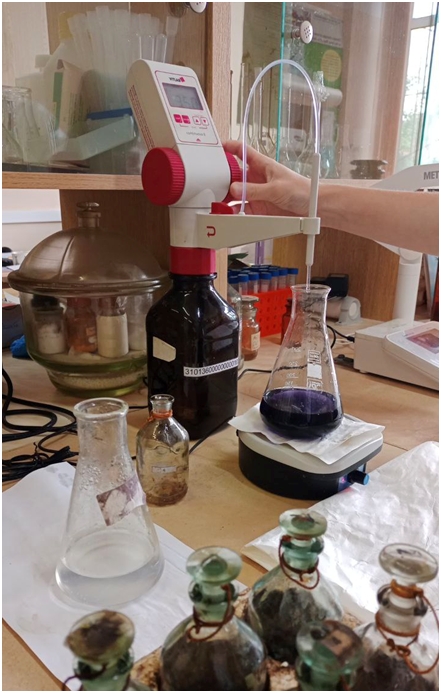

Производственную практику в лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») прошли студентки-океанологи 3 курса Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ): Дарья Степанова и Дарья Пикалова.

Решение проходить практику в ТИНРО они приняли ещё в сентябре 2024 года. Причиной выбора стала заинтересованность в изучении дальневосточных морей, стремление получить практические навыки и связать будущую карьеру с деятельностью в области промысловой океанографии.

Под наставничеством опытных сотрудников ТИНРО Александра Никитина (ведущего научного сотрудника сектора оперативного прогноза условий среды и промысла) и Юрия Новикова (главного специалиста этого сектора) практикантки работали с базами данных, обрабатывали спутниковые карты и анализировали полученные материалы. Также они приняли участие в исследованиях в Амурском заливе, где было выполнено 16 станций.

Был проведён гидрохимический анализ проб воды в лаборатории.

Впечатление о прохождении практики в ТИНРО у Степановой Дарьи и Пикаловой Дарьи осталось положительным. Как отметили девушки, больше всего им понравилась возможность приобретения профессиональных навыков, которые будут полезны в будущем.

Участие в ежедневной работе лаборатории промысловой океанографии позволило получить данные, обработав которые, можно потенциально выступать с докладом в рамках научных конференций.

А конструктивная рабочая атмосфера, доброжелательность и отзывчивость коллектива ТИНРО

способствовали усвоению молодыми специалистами новых знаний и навыков.

Поздравляем с наступающим Днём рыбака!

ДВНИГМИ отметил свой 75-летний юбилей

4 июля 2025 г. состоялось торжественное заседание Учёного совета Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Дальневосточный региональный научно- исследовательский институт» (ФГБУ «ДВНИГМИ»), посвящённое 75-летнему юбилею основания Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института, от которого ведёт своё начало ФГБУ «ДВНИГМИ».

В рамках мероприятия были представлены доклады, в которых выступавшие отметили ключевые научно-исследовательские достижения, исторические периоды и перспективы развития ФГБУ «ДВНИГМИ».

Обращаясь к директору ФГБУ «ДВНИГМИ» Евгению Горшкову и коллективу Института-юбиляра, заместитель директора-руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») Алексей Байталюк подчеркнул: «наше общее дело связано с разработкой научных и прикладных рекомендаций по сохранению водных биоресурсов». Он также выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве,

направленном на развитие отечественной науки.

Конференц-зал ФГБУ «ДВНИГМИ» был заполнен единомышленниками, которые нашли время,

чтобы поздравить коллег со значимой датой.

Среди участников торжественного мероприятия – Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников, Директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Кирилл Ганзей, заведующий Лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН) Вячеслав Лобанов, заведующий Лабораторией гидрологических процессов и климата ТОИ ДВО РАН Вячеслав Дубина, представители Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», его уполномоченных территориальных органов

и многих других организаций.

Сотрудникам ФГБУ «ДВНИГМИ» пожелали крепчайшего здоровья, благополучия, дальнейших успехов,

радости от любимой работы, а впереди − новых славных юбилеев!